寛政四年(1792年)旧暦四月一日におきた眉山の崩壊を原因とする大津波により、島原半島及び熊本地方では死者1万5千人という大惨事が起こっています。

安養寺においても、本堂他法物は悉く流出し、第十世光壽院寛興並びに有縁の門信徒一千名弱が流死の災厄に遭っています。

これが「島原大変」や「寛政地変」と呼ばれる大災害です。

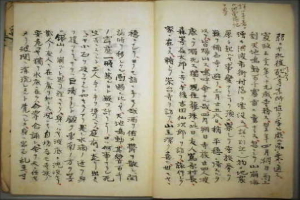

安養寺にはこの大惨事による殉難者一千名弱の法名を記した過去帳が残されており、また法名軸を本堂に安置しております。

この島原大変(寛政地変)に巻き込まれながらも生き残った大瑞院龍珠(安養寺第十世光壽院寛興の長男、安養寺第十一世)が、その当時の様子を伝えた記録が『経坪山安養寺略縁起』に記されています。

当時の龍珠の置かれた島原の様子について詳しいので、以下に一部抜粋して現代語訳を載せます。

長い文となりますが興味のあられる方は読まれてみてください。

第十一世で中興の師にあたる大瑞院龍珠は、寛興の長男である。母は梅津氏である。幼名を長丸といった。十一歳の時に本山で得度(髪を剃り仏門に入ること)し、式部卿から龍珠という法名を頂戴した。字を曇霊といい、本人自身は甘露窟と称した。幼い頃から頴悟(抜きんでた賢さ)であり、成長してからは材幹(多くの物事を処理する能力)を有した。

まだ若かりしころ、肥後川の川上にある願正寺に行き、そこである師より仏法を学んだ。その結果、宗乗(仏法の奥義)に通じた。寛政三年(一七九一・亥)、十九歳で寺の寺務執行代表者となる。

翌年(寛政四年・一七九二)の四月一日、酉の上刻(午後六時頃)、天地が鳴動し、激しく地面が揺れ、百千の震雷(多くの揺れと雷の鳴るような轟音をいうか)でただ事ではなく、忽ちにして山が崩れ、海が湧き、洪波が市街を襲い、村落を漂い沈めた。

これに先立ち、当初地震がしばしば起こっていたので、いつか大きな災害が起きるに違いないと予め予測し、寺族(寺の関係者)一同、称名寺に避難した。三月二十五、六日になるとやや落ち着を取り戻したので、一同寺へ帰った。ああ、運命であろうか、四月一日、寺族(寺の関係者)二十四人、襲い来た波にのまれ波底にて溺死した。ひとり現住(現住職)の龍珠だけは、この日、友人の嶌(島)原村の長、森嵜(崎)益太郎と共に、午後に吉田仙次郎を訪ねたが、旅行に出て家にいなかった。そこで吉田の所からさらに崇台寺を訪問したところ、山主はとても喜び、「世は穏やかになりまし(この処の地震が収まってきたことをいう)たとはいえ、よくも訪ねて下さった」と語り、酒を勧め、日頃の憂さを晴らし、とりとめもない話をして時を過ごしていた。酉(午後六時)を過ぎた頃であろうか、天地鳴動。その響きたるや、百千もの霹靂(雷鳴)が一度に落ちたのではと疑うほどであった。

「これは一体何事であろうか。生きるも死ぬも一所にしよう」と、我等三名手に手を取って、庭先に走り出た。すると、はやくも小石を投げつけられたかのように体をうつものがある。何と、これは水滴がほとばしり出て身体を撲ちつけているのだ。さては巨涛(巨大な波、津波)に違いない、と思い、振り返って東南の方へ目をやると、銀山が崩れ落ちたと思う間もなく、我が身はなんと波底に沈んでしまった。二人の友人がどこにいるのかその所在も分からず、まして自坊(寺)があるかどうかも、また寺族(寺の人間たち)が無事かどうかすら分かるはずもない。ひとり水底にあって、合掌念誦(心に仏を唱える)し、命を天に任せた。

波間に漂っていると思われたが、気づくと岩石が乱立して、一歩も足を入れることのできない地に、身を置いていた。石に寄り掛かって周囲を眺めてみると、真の闇黒で、一寸先も分からない。ただ聞こえてくるのは周囲からの悲嘆(嘆き悲しみの声)や哀泣(すすり泣き)だけである。我が身も数ヶ所怪我を負っており、間もなく再び洪水の波に流され漂い、陸地の方と思われる所に打ち上げられた。手で地面を探ってみると、土は柔くて草が生えている。よく確かめてみると、麦である。どうやら畑のようだ、これならば水も浅いに違いない。こう思って立ち上がってみると、水は膝まで達しない。なんと快光院の西にある畑の畦である。

この時になって周囲は寂として声もなく、あちこちで救いを求める声も絶え絶えとなり、耳にするのもとても辛い。ひとり心を励ましながら、遥か遠くに見える火の光りを頼りに進んで行くと、泥川(当時の大手川沿いの町名)の民家、清右衞門の家の裏に出た。こうしてついに萩原源之助の家にたどり着いた。人々みな大いに驚いた。ちょうど村あげて村民同士助け合い村から逃れ去ろうとしているところであった。しかし、どこに行けば難を避けることができるのか、誰も知らなかった。私は波底から出てここにたどり着いた。とにかく山の方へ行くべきである。私は源之助、その舎弟大助に背負われて甚三郎山に登った。村の者たちはみなそのことを伝え聞いて、手を取り合いやってきた。

源之助父子はみんなを慰労し、色々世話をし、誠にその行為には頭が下がる。急ぎ寝床を設け、筵で露を凌ぎ、集まって介抱した。水底を出て、ここまでやってきたが、これ迄は苦しみも感じなかったが、少し心が落ち着いたせいか、負った傷がしきりに痛み、体も焼けるように熱い。また汚水を大量に飲んだせいか、胸が焦れ喉がはれ、その痛みは言いようがない程だった。

そんな中で、午前二時過ぎ頃の事であろうか、南の方から火の雨が降って来たと、悲しみ泣く声が山を動かすように響いてきた。火の雨が降る、どうしてこんな事があろうか、それはひょっとしてどこか失火により火がついたせいではないか、こう思い人を高い木に登らせて、よくよく確かめさせると、思った通り、倒壊した家から火が出ているのであった。こうして夜が明けるのを待ったが、まるで一年をすごすかのようであった。

うっすらと明かりがさすころ、東の方を見やると、市街地には一軒の人家もない。漠々(荒れ果てた寂しげな様子)とした沙原に変わっていた。近海数里の中には数十の島嶼が出現している。人はみな桑海の嘆き(「已に見る松柏催かれて薪と為る。更に聞く桑田変じて海となるを」(文選・古詩十九)に基づき、世の中の変化が激しいことを歎く意)を思わないものはいなかった。

ここに、小林七郎斗の所に人をやり、「昨夜は大波に流され漂い、いまだに寺者たちの生死さえも分からない状況である。私ひとり波の底にあってたまたま命を得て、甚三郎山にいる。役人に事情を詳しく報告したいと思うが、体を被う衣服もない。願わくば、服をお恵み願いたい」と告げる。七郎斗夫妻はこれを聞き、悲しさと喜びに堪えきれず、夫人の白無垢の服と細帯を与えてくれた。

龍珠はこれを着て、人に背負われて楼門から入り役所に至り、前夜遭遇した災難について届け出た。それから被災した寺の跡を一目見ようと思い大手門より出た。道々、死体が横たり、進むことができず、再び楼門の方より出て点検してみると、仏殿、庫裡、楼門、一つも残るものはなく、荒野となり果てていた。このような有様であるから、寺の者たちについては言うまでもないことで、父も母も兄弟もどこにいるのか、呼べども返事もない。ああ、これが天命かと、絶叫して地に倒れた。あたりを彷徨って、いくら彷徨っても去ることができず、沙の中に一個の喚鐘を見出した(原注に「姉川伝兵衛寄付との銘がある」とある)。遭難の初めに生死を共にしようと、手を携えた森崎氏は、泥川のこの家にいて、傷を癒やしていると聞いたので、そこへ行く。森崎氏は喜びを隠すことができず、

「あなたの体は数ヶ所傷ついたとはいえ、幸いにひどいものではない。しかし私は身体の内部の傷がひどい。臓腑はすべて断ち切られとても生きることはできまい」と語る。龍珠はこれに応え、

「そんなこと、どうして勝手に決めることができようか。ただよく療養すれば必ず快復する時もあるものだ」と言う。

すると、これを見てくれ、と口の中に手を入れ、臓腑を引き出して示した。

「君はただただ、自愛してくれよ。これが最後の別れになるだろう」と、ともに手を取り合い、悲しみのあまり涙が垂れ落ちた。ついに立ち去り山へと帰った。

森崎氏は日没の頃に息が絶えたという。また崇台寺の住職は、竹林の中で端座し、合掌して寂した(亡くなった)という。

三日、萩原の檀家のものたちが依頼し、輿に乗り眉山の背面、鞍掛という難所を越えて称名寺に至る。寺の住職龍明は高齢で弱っており、相談しても是非を決することができない。そこで加津佐村の蓮正寺に行く。同寺の住職は称名寺七世の末弟で、先考(父)寛興の叔父であり、龍珠の再従父にあたる。母は当寺から称名寺へ嫁にゆき、そこで生まれたという。おそらく当寺八世の姉妹に当たるのであろう。

四月十四日に上京(京都に行く)し、今度の出来事について本山に詳しく報告する。京都滞在中しばしば公卿に招かれ、噴火の有様やその後の大変事につき、事情を説いた。帰京後、旧墟(元の寺跡)を訪れ、ここに小さな庵を結び檀家衆に寺の場所を変えることはない旨を示す。

(中略)

文化四年(一八〇七・丁卯)本堂を再建し、上棟式を執行する。

【 補足 】

この時、龍珠と共に津波に呑まれ、発見された時は竹林の中で端座し合掌して寂されていたと伝えられている崇台寺住職とは、

「 常蓮社倫誉上人正阿寛超大和尚 」

であると、祟台寺様より教えていただきました。

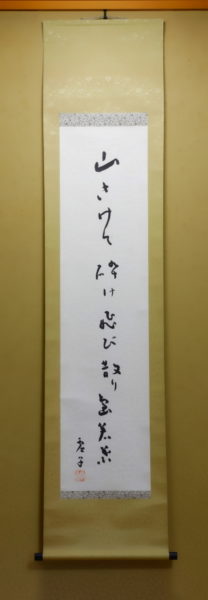

【 高浜虚子 「島若葉」句 】

山さけて砕け飛び散り島若葉

昭和30年(1955年)5月17日、高浜虚子一行が三角港より有明海を渡り島原を訪れました。

「五月十七日。三角港から有明灣に浮ぶ。島原の菊池止戈等東道。天草島海上に横たはる。」

(『虚子俳話(續)』収録「詫びの旅」より/著者 高濱虚子/発行所 東都書房/発行日 昭和35年4月8日)

とその時の記録が残されていますが、ここに名の出てくる「菊池止戈」とは、安養寺第十六世の菊池寛晃のことで、「東道」すなわち来客(虚子一行)の世話役を務めました。

そのお礼として、嘗てこの島原の地を襲った大惨事「島原大変」に思いをはせつつ詠んだ句「山さけて砕け飛び散り島若葉」の書を、高浜虚子より頂いています。

なお、長崎歌壇で活躍した松本松五郎の夫人となる歌人菊池秋子は、菊池寛晃の妹にあたります。